Q8:碳權交易有哪些?

全球碳權交易根據來源分為:「強制性碳權」與「自願性碳權」兩種。

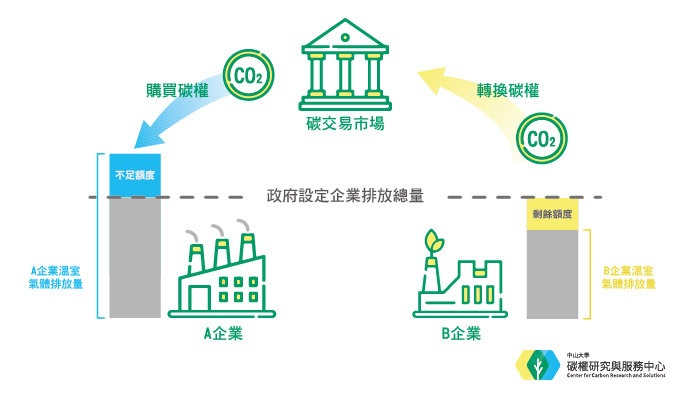

強制性碳權(Regulated Market),是由政府設定一個減量目標,並依產業類別,發放「排放配額」給不同企業,強制規範企業允許排放總量之最高上限額度,故又稱為「總量管制排放交易(Cap & Trade)」。

當企業實際碳排放量超出額度時,就需要到碳權交易市場購買碳權,以彌補超額這部分的排放。相對地,若企業碳排放量低於配額上限,則能將剩餘額度轉換為碳權,拿至碳權交易市場進行交易。值得注意的是,強制性碳權交易的減碳重點,來自政府對國內企業碳排放的總量管制,非與其他國家做國際交易。全球首先啟動碳權交易機制-「歐盟碳交易市場」(European Union Emission Trading System,EU ETS),正是此種交易模式。

自願性碳權(Voluntary Market),多為強制性碳權市場的補充機制,透過執行碳信用抵換機制(Carbon Creit/Offset)之減量專案作為交易工具。尤其是有ESG需求或立志減碳的企業,藉由支持或資助減少溫室氣體排放的計畫,如以專案型式減碳、或使用再生能源、或碳捕捉、造林等專案計畫所計算出「減量額度」,並取得境內、或是國際機構認證、或是第三方認證機構,就能進行碳抵換。

由於強制性碳權的排放交易機制在總量管制上,具認定一基準量,因此被稱為「基線額度排放交易(Baseline and Credit)」機制。其機制目前有以下許多類型,如聯合國之清潔發展機制(Clean Development Mechanism,CDM),或是由獨立機構所建立類型之Verra旗下的碳驗證標準(Verified Carbon Standard,VCS)、黃金標準(Gold Standard,GS)、美國氣候行動儲備方案(Climate Action Reserve,CAR)、美國碳註冊登記簿(American Carbon Registry,ACR),或是由國家政府建立類型之臺灣環境部氣候變遷署認證的「碳抵換專案」。

而自願性碳權因是各自擁有其適用的方法學,然後建立認證機制提供企業來申請,將減量成效轉化為碳權。因此,企業需要根據特定認證機制的規定,來參與碳權交易。而根據歐盟已通過之CBAM法規,對於自願性碳權是無法抵減歐盟CBAM。

目前在臺灣的碳權交易上主要是屬於自願性碳權交易,企業可以透過臺灣官方唯一依據「氣候變遷因應法」成立之指定機構-「臺灣碳權交易所」進行之。現階段在臺灣碳權交易所掛牌的是國外碳權,並開放購買碳權人的身份,必須是國內法人為限,且須取得國際認證機構黃金標準(GS)認證才能購買碳權,此外企業在買進碳權後,不能再把碳權放在碳權交易所平台轉售。因此,企業若是購買到國外碳權,由於無法實質幫助國內有直接減碳的效果,是不能作為抵充國內碳費使用,也不能直接抵減CBAM之碳關稅;但可作為企業供應鏈之碳中和的需求,提供企業邁進實現「碳中和」之目標。

個人可以在臺灣碳權交易所進行買賣嗎?

目前在碳交所沒有開放個人交易行為,必須為法人(公司)身份、政府機關、民間團體等公私機構單位,逕向碳交所提交註冊買賣申請。